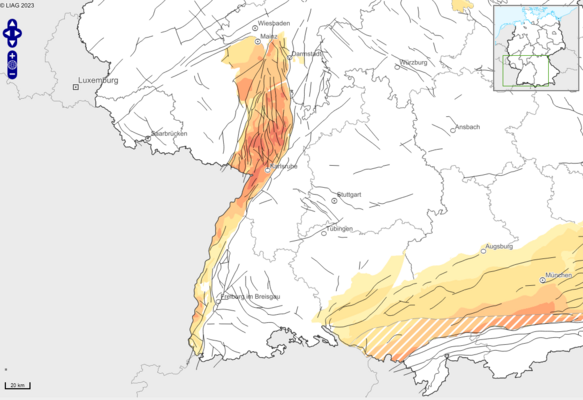

Geothermie am Oberrheingraben

Der Oberrheingraben ist eine der drei Regionen in Deutschland, in denen das Potenzial der Geothermie bereits nachgewiesen wurde und in denen Anlagen betrieben werden.

Vom schweizerischen Riehen ganz im Süden über Bruchsal bis nach Landau macht man sich hier in sechs Anlagen eine geologische Anomalie zu nutzen, die in vergleichsweise geringen Tiefen für besonders heißes Tiefenwasser sorgt. Neben diesem enormen Wärmepotenzial ist der Oberrheingraben jedoch auch für sein seismisches Potenzial bekannt, welches von den zahlreichen großen Bruchzonen im Untergrund und dem bis heute andauernden Spannungsaufbau kommt.

Die Geothermieanlage in Landau

Das rund 50 Kilometer von Kaiserslautern entfernte Landau liegt im Oberrheingraben. Hier ist 2007 das erste privatwirtschaftliche Geothermieprojekt in Betrieb genommen worden, es handelte sich um ein Pionierprojekt. Neben dem Strom aus dem ersten geothermischen Kraftwerk gab es auch regenerative Wärme für die Stadt, die jetzt weiter ausgebaut werden soll.

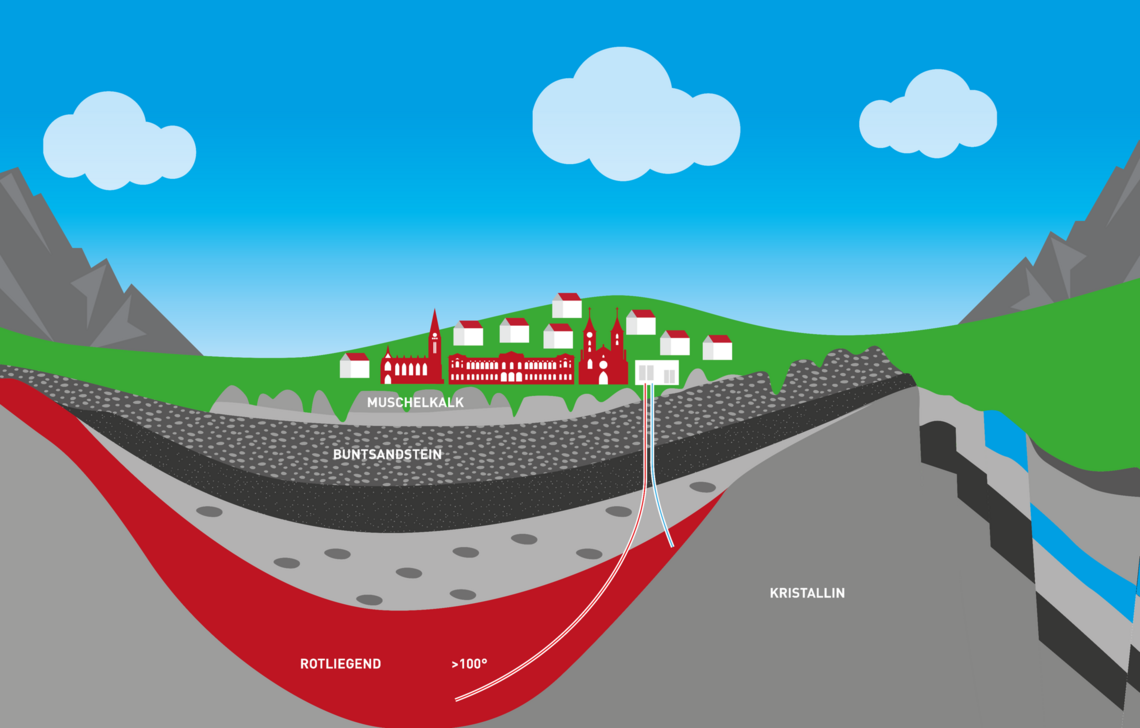

Die erste Bohrung war mit einem geförderten Tiefenwasser von 60 Litern pro Sekunde und 159 Grad Celsius fündig. Für die zweite Bohrung wurde, mit Wissen der Behörden, eine Woche lang mit hohem Wasserdruck stimuliert, das heißt kleinere Bruchzonen im Untergrund wurden aufgeweitet. In diesem Prozess trat keine nennenswerte Seismizität auf. Im ersten Betriebsjahr stieg der Injektionsdruck, stark an und führte 2009 zu seismischen Ereignissen mit Magnituden von 2,7 und 2,4. In Folge gab es zahlreiche Schadensmeldungen, die meist Putzrisse an Gebäuden waren. Spätere Untersuchungen konnten die Geothermie als Verursacher in den meisten Fällen ausschließen. Zum Zeitpunkt der ersten Schadensmeldungen hatte der Betreiber jedoch noch keine Haftpflicht abgeschlossen, wie sie heute bei jedem Geothermieprojekt Standard ist. Zudem gilt seit der Novelle des Bundesberggesetzes (BbergG) die sogenannte Beweislastumkehr, das heißt der Betreiber des Kraftwerks muss nachweisen, dass Schäden nicht von ihm verursacht wurden. Auf technischer Seite wurde der Injektionsdruck reduziert, was die Energieproduktion drosselte. Die ursprünglich geplante zweite Injektionsbohrung wurde jedoch nie erstellt.

Ein weiterer Kritikpunkt, welcher das Landauer Kraftwerk seit der Inbetriebnahme begleitet, ist dessen hoher Lärmpegel. Dieser ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund der damaligen Entfernung zur nächsten Bebauung nur geringe Lärmschutzauflagen galten und deshalb beispielsweise auf eine Einhausung des obertägigen Motors der Förderpumpe verzichtet wurde.

Im Jahr 2014 hatte man zudem mit Leckagen zu kämpfen, die jedoch behoben werden konnten. Hier führte aufgrund einer fehlenden Zementation im obersten Verrohrungsbereich austretendes Tiefenwasser zu Bodenhebungen und Schäden, unter anderem an einer Bahnlinie. Dies wurde mittlerweile behoben.

Trotz den genannten verschiedenen Herausforderungen, wird die Geothermie seit 2023 in Landau wieder offiziell verfolgt, derzeit ist der Bau einer neuen Anlage geplant. Die Vorkommnisse haben die Branche geprägt und zahlreiche positive Entwicklungen mit sich gebracht. Von diesem Erfahrungsschatz kann nun auch in Kaiserslautern profitiert werden.

Landau vs. Kaiserslautern

Anders als Landau liegt Kaiserslautern nicht im Oberrheingraben, sondern in der Pfälzer Mulde. Hier herrscht ein geringeres natürliches Spannungsfeld und damit ein geringeres Risiko für seismische Ereignisse. Auch das Bohrziel ist ein anderes, wir planen mit dem Rotliegend eine natürlich wasserführende Sandsteinschicht für die hydrothermale Geothermie zu erschließen. Zudem steht beim Projekt in Kaiserslautern die Wärmeversorgung im Vordergrund. Unser Ziel ist es, eine langfristige, regionale Wärmequelle für die Bürgerinnen und Bürger in Kaiserslautern nutzbar zu machen.